エアコン故障の連続・猛暑続きの余波か

例年以上の暑さゆえに、エアコンの稼働率が上がり、トラブルに悩まされる件数が例年以上に多いです。

トラブルケースは様々でして、部品が悪い・特定が容易な場合は修理をスムーズに進める事ができます。

反面、電子的トラブルが起因する場合は、解決にはお時間を要す事が多いです。

特に昨今の電子制御エアコンについては、入り組んだトラブルに陥る事が覆い様に思えます。

現代の車に多く用いられる制御の一つに PWM による制御管理が挙げられます。

ヘッドライトの点灯回路にPWMが用いられる事は、当サイトをご覧の方で有ればご理解を頂けると思います。

エアコンコンプレッサに供給される電源方式にも、採用されるケースが増えて来ました。

従来のコンプレッサは、マグネットクラッチ式でしたので通電と同時にコンプレッサは強制的に稼働します。

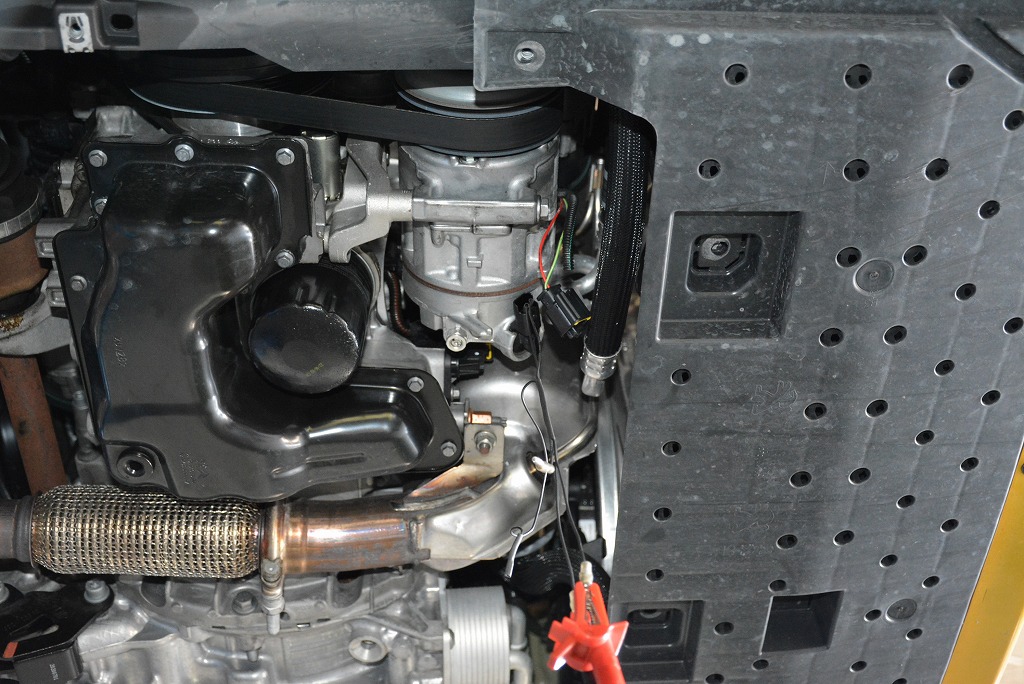

昨今のコンプレッサと言えば、マグネットクラッチを持たない事が多く常時稼働する制御方式を採用しています。

常時稼働と言うと語弊がありまして、 稼働量を何%にするかをPWMコントロールバルブとの連携により決定しています。

手に持つのがソレノイドバルブ。

このバルブをPWMコントロールにより、緻密に制御しコンプレッサの圧縮率に変化をつけています。

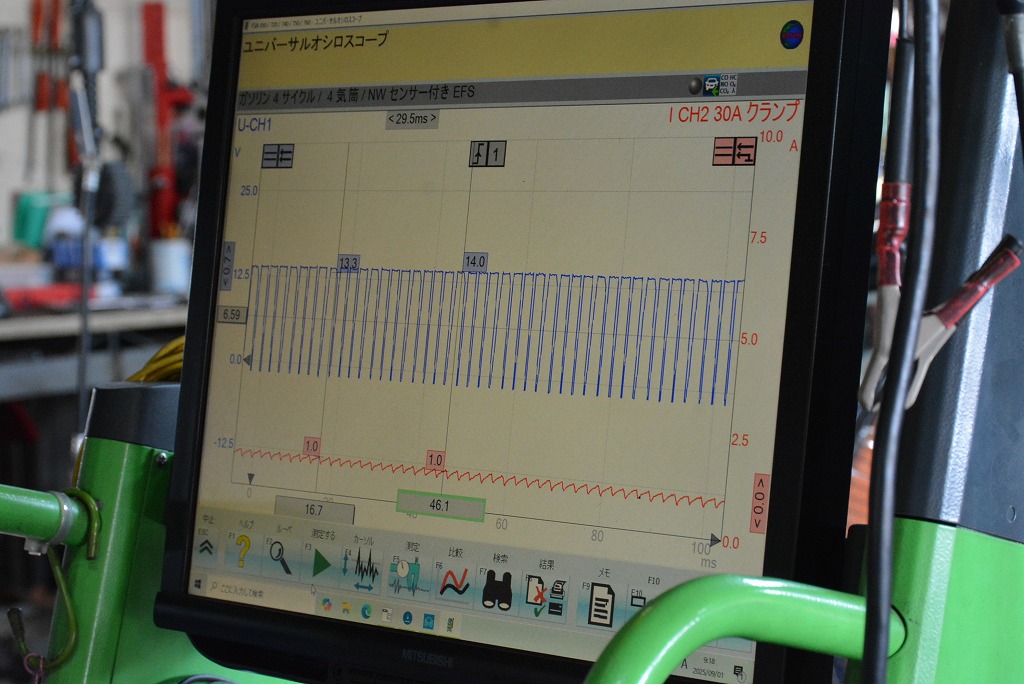

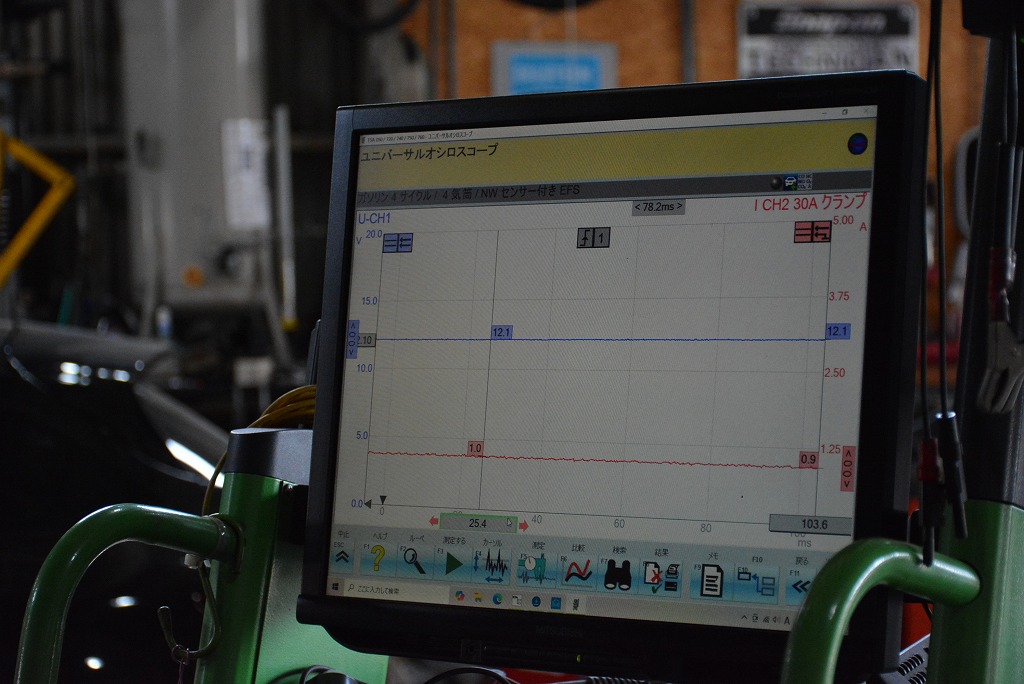

オシロスコープにより、その制御を確認する事が可能。

通電時間が長くなれば、仕事量が増えるという仕組みです。

マグネットクラッチ式の様に、エアコン作動と合わせて聞こえる「カチッ」という音が鳴りませんので、作動しているのかどうかの判断が難しいです。

通電状態を確認するにはオシロスコープが最適。

ご覧の状況で有っても、全くエアコンが効かないとなるとコンプレッサ本体の不具合が怪しくなります。

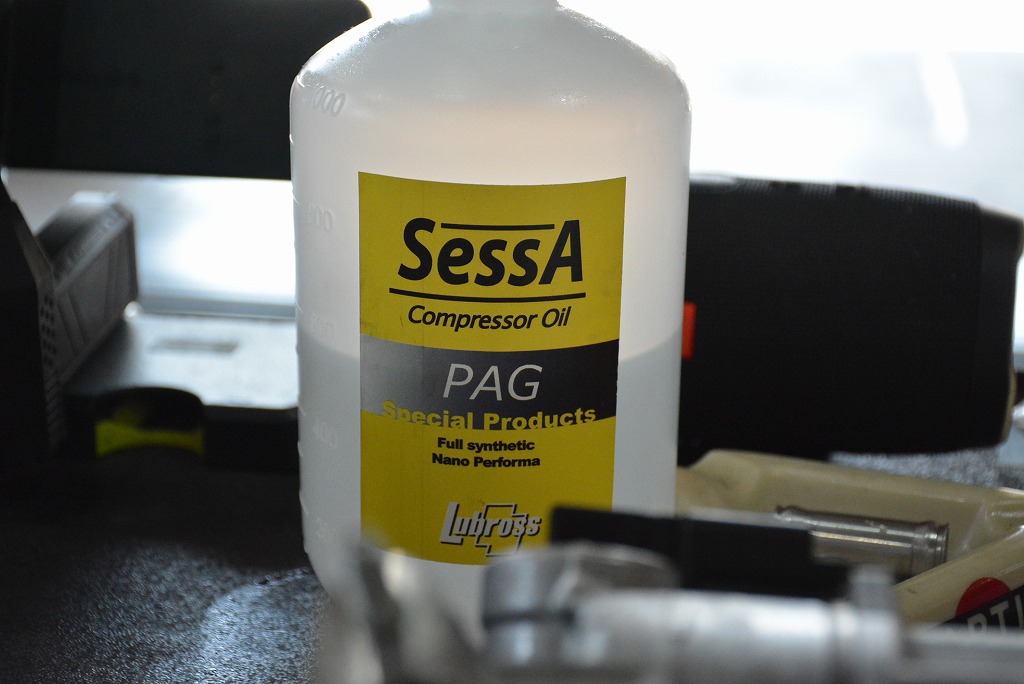

新しいコンプレッサにPAGオイルを注入し、内部にオイルを潤滑させ交換作業を進めます。

途中過程では、PWMではなく直流電源を供給する事もあります。

これにより、100%の稼働を再現することが出来、制御側に不信感を抱く際に用いります。

エアコンシステムの不具合は真夏には最も起きて欲しくないトラブルケースの一つです。

9月に入り、朝晩は若干涼しくなったもののまだまだ35°を越える日は多いです。

秋らしさを感じたいものですね。

Written by Hashimoto