敢えての旧型へ~

オルタネータ・コンバージョン

当初は予定をしていなかった事が、整備中に発生し不意の追加作業となるケース。これは、車を整備する中で大なり小なり、起きる事だと思っています。

今回、各部の整備を進めているSAXO VTSは、発電機にその事例が当てはまってしまいました。

整備を進める中で、突如として発電機が機能を停止し、原因を探るとオルタネータそのものが不具合をきたしている事が分かりました。

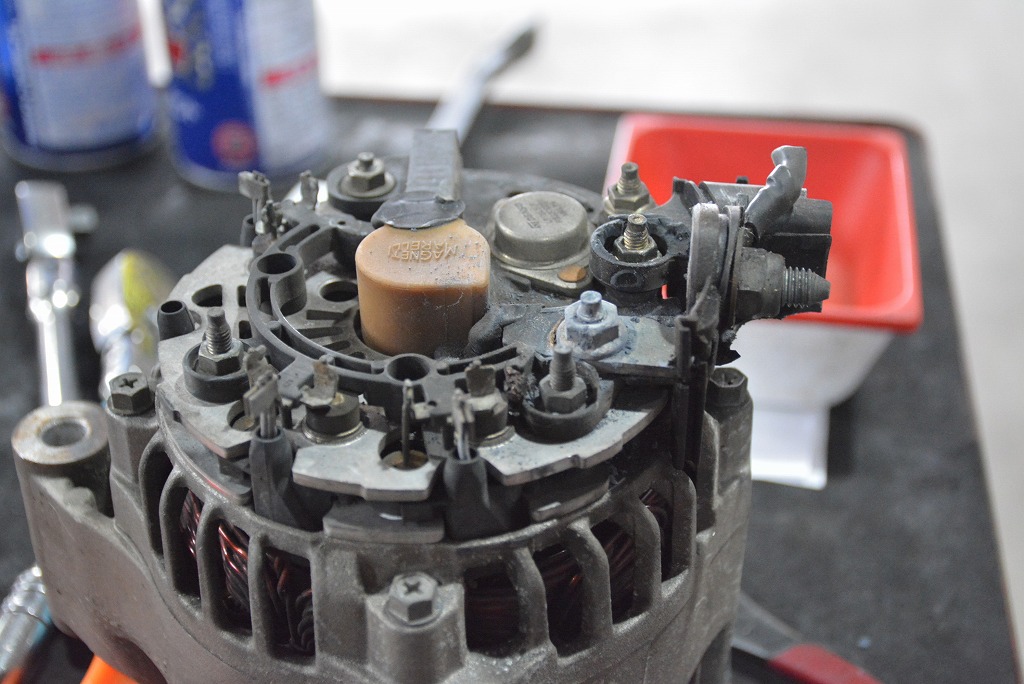

取り外したオルタネータを点検していると、思いもよらぬトラブルが過去に起きており、それが災いし今回の突然死に繋がったと想定しています。

オルタネータの発電電圧を出力する B+端子に繋がる部分に、どうにも怪しい酸化現象を目視確認しました。

金属端子に青錆びが発生しているのが目に留まります。

これは、同軸上に繋がる金属プレートが折損しており、そのために接触・非接触が繰り返された結果です。

通電遮断を切り返す事で、その部位において加熱状態となる為、その結果とし酸化~錆の発生と繋がります。

いままではかろうじて繋がっていた部位が、完全に分離状態となる事で発電電圧を出力できなくなります。

オルタネータの交換が必要となる訳ですがさて、どの部品を使おうか。

純正のオルタネータはとっくの昔に生産終了。

アフターのOEM、安心できるブランド品を使えば良いのだがそれも昨今では入手困難な状況になってきました。

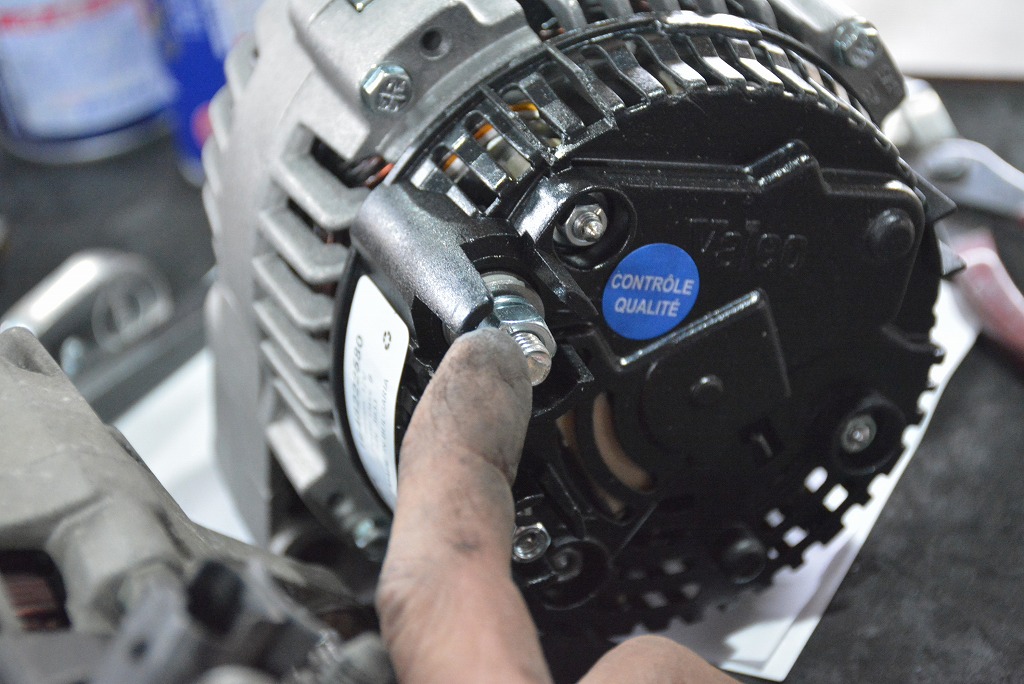

意外と安定感があるのが、前期型のオルタネータの純正規格品です。

でも、前期と後期ではいろいろ異なるのですよ。

端子位置の取付角度。

後期は真上を向いているのですよ。

それに対して、前期型は軸方向に端子が備わります。

チャージランプ回路も、B+端子と同じく真上を向いていて、なおかつピン数は2本。

前期は軸方向。そして、端子数はひとつ。

新型→旧型への変更は、ポン付けでは不可能な空気が伝わりますね。

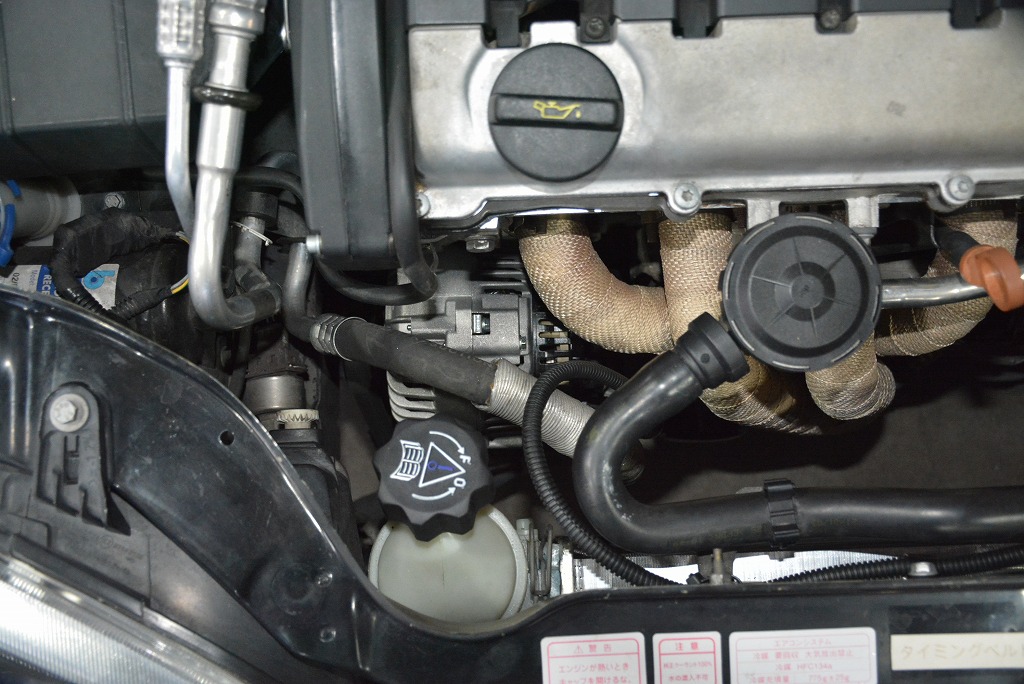

チャージランプ回路に接続されている2本の配線は、熱害により被覆がめくれています。

同時に被覆経年劣化による硬化現象も始まっていて、このあたりも対処をしておかないといけません。

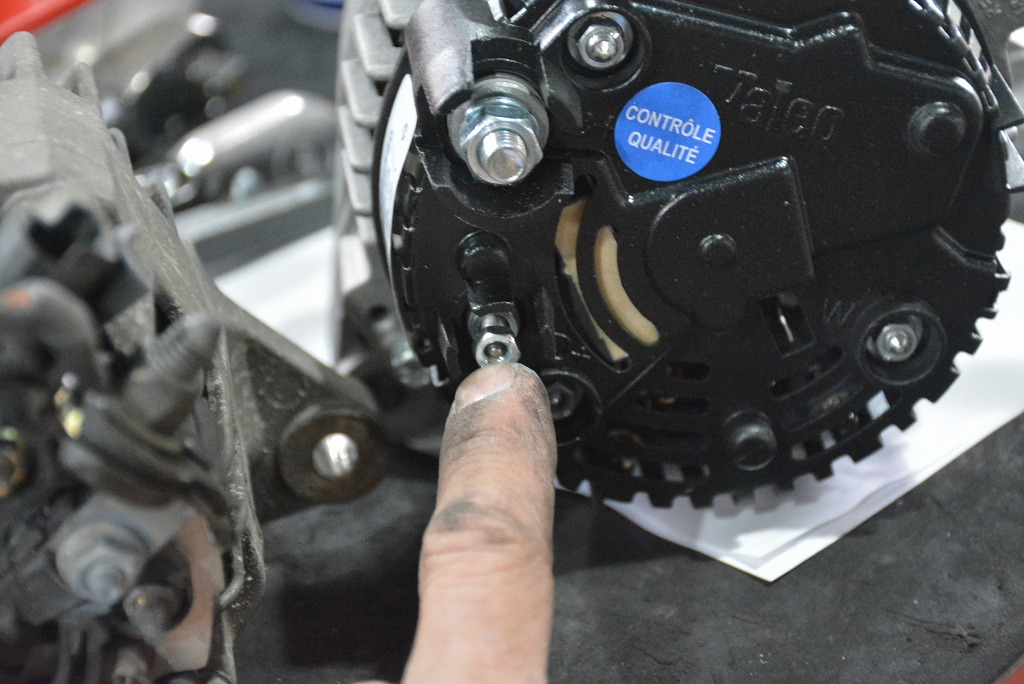

端子の位置変更に合わせて、車両側配線の取り回しを変更。

そして、チャージランプ回路の配線は2本を1本に絞り込み、回路を成立させます。

後期型オルタネータは、レギュレータの制御方式が異なるのですね。

発電機内部の回路のみでは、レギュレータは作動せず、外部電源が必要な仕組みです。

その為、エキマニの側にあるレギュレータは熱害を受けやすく、エキマニ交換を施工済み車両の場合はダメージを受ける事がある様です。

昔は分からなかった事が、年数を重ねて見えてきました。

元気に走らせるため、その時のベストチョイスをご提案させて頂いています。

Written by Hashimoto